Iran: nuova diplomazia, ma stesso obiettivo

La teocrazia iraniana ha da sempre perseguito un duplice obiettivo strategico: assumere una leadership regionale affermandosi come potenza dominante nel Medio Oriente; costringere gli USA ad abbandonare l’area e allo stesso tempo detronizzare Israele. Questa è stata e rimane la direttiva geostrategica che orienta la politica dell’Iran, ciò che invece ha subito una rimodulazione è stato l’approccio della diplomazia persiana nei confronti dei Paesi del Golfo e della Penisola Arabica.

Nei mesi scorsi, infatti, la diplomazia di Teheran ha adottato una differente e nuova modalità esecutiva che ha sensibilmente modificato la posizione del Paese nei confronti dei rapporti con gli altri Stati del Medio Oriente.

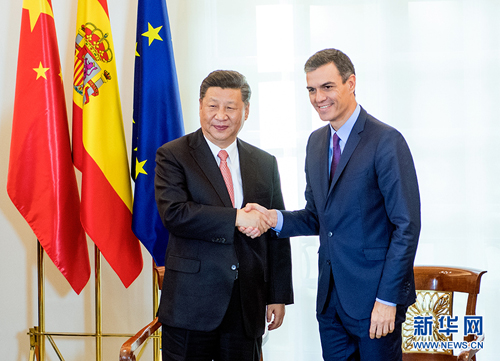

Se il risultato più sorprendente dal punto di vista della ricaduta mediatica può essere considerato il riavvicinamento tra Teheran e Riyad, avvenuto grazie alla intercessione di Pechino, non devono essere assolutamente sottovalutati gli altri passi che l’Iran ha mosso nel tentativo di riconfigurare la sua posizione nell’ambito regionale.

La ripresa di relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi, le ricerca di un dialogo con Abu Dhabi, l’inizio di negoziati con il Bahrain, rappresentano altrettante iniziative diplomatiche volte a presentare l’Iran non come un antagonista scomodo e un vicino ambizioso, ma come un possibile interlocutore di livello e come un partner per la condivisone di progetti che soddisfino interessi reciproci.

Oltre a questi passi l’Iran si è mosso in altre direzioni, dimostrando di voler normalizzare anche situazioni diplomatiche basate sulla adozione di prospettive differenti che in passato hanno opposto Teheran sia al Cairo sia all’Oman. Nel particolare, sono state intraprese significative iniziative per la normalizzazione dei rapporti con l’Egitto, che costituisce uno dei Paesi protagonisti dell’intero MENA e antagonista principale nel ruolo di Paese guida dell’area.

Ma l’azione diplomatica iraniana è stata caratterizzata da una visione a 360°, in quanto sono stati ripresi i colloqui con la Turchia e di conseguenza con la Russia e la Siria per cercare di arrivare a una soluzione che possa risolvere le problematiche che affliggono la regione siriano irachena salvaguardando gli specifici interessi di tutte le potenze coinvolte.

A coronamento di questa serie di iniziative diplomatiche di assoluta importanza, per dare rilievo al nuovo corso della geopolitica di Teheran nei confronti dei Paesi del Medio Oriente, l’Iran ha proposto l’istituzione di un forum regionale dal quale sono esclusi gli USA e Israele, ottenendo una reazione di principio, complessivamente positiva, che potrebbe aprire a nuove prospettive di sviluppo delle relazioni nell’area.

Ovviamente, questo nuovo orientamento strategico non ha risolto d’emblée i numerosi dossier che ancora caratterizzano i rapporti tra Teheran e le Capitali Arabe; infatti, rimane elevata la tensione con il Kuwait e anche con gli stessi Emirati e l’Arabia Saudita a causa di problematiche di particolare rilievo, come rivendicazioni territoriali o il supporto a fazioni contrapposte nell’ambito della crisi yemenita.

Il nuovo contesto diplomatico vede quindi l’Iran proporsi come partner disponibile al dialogo e non come minaccioso vicino pronto a “flettere i muscoli” per conseguire i propri obiettivi.

Tuttavia, rimane insita la diffidenza degli altri attori e la circospezione con la quale le iniziative di Teheran sono accolte, in quanto, nonostante il cambiamento di atteggiamento, rimane immutato l’obiettivo strategico iraniano che punta all’ acquisizione della leadership regionale.

Ma il punto di volta che sorregge il conseguimento di un tale obiettivo rimane quello della eliminazione della presenza USA nell’area.

Solo eliminando la presenza di Washington l’Iran può sperare di assumere quel ruolo di leadership che rappresenta il centro di gravità della strategia perseguita dalla teocrazia di Teheran.

L’eclisse dell’America, inoltre, renderebbe possibile, agli occhi dell’Iran, l’eliminazione del nemico atavico del regime: Israele.

Di conseguenza, se nei confronti dei Paesi del Medio Oriente la diplomazia iraniana ha adottato un atteggiamento decisamente più conciliante e meno aggressivo che nel passato, è nei confronti degli USA e di Israele che si concentra l’azione ostile e provocatoria dell’Iran.

Azione che alterna fasi dinamiche sia dirette, contro gli interessi commerciali nell’area (flusso attraverso il Golfo), sia indirette, con il continuo e massiccio supporto alle organizzazioni terroristiche di matrice islamica che conducono una sorta di proxy war contro gli interessi USA e che agiscono ai confini di Israele mantenendo elevato lo stato di tensione.

Ma quanto risulta efficace questa nuova impostazione diplomatico – strategica da parte di Teheran e come viene percepita dai vari Paesi nell’area mediorientale?

Certamente la fiducia negli USA come garante della sicurezza e dell’equilibrio nella regione ha subito un ridimensionamento notevole a causa di una linea politica priva di visione strategica adottata dalle amministrazioni americane che si sono succedute da Obama in poi (nessuna esclusa), linea che ha dimostrato l’incapacità di Washington di adattare la propria diplomazia a uno scenario i cui parametri sono in continuo mutamento. Le azioni volte a cercare di invertire questa tendenza poste in atto dalla attuale amministrazione, anche se si sono dimostrate poco efficaci e abbastanza maldestre, hanno avuto, almeno, il pregio di cercare di recuperare il terreno perduto.

La sensazione di insicurezza creatasi ha spinto i Governi dell’area a individuare delle alternative che possano colmare il vuoto lasciato dagli USA, offrendo la possibilità alla Cina di entrare quale attore di rilievo nell’area e concedendo alla Russia un rientro da protagonista nello scenario. Contestualmente, l’acquisizione di una maggiore consapevolezza nelle capacità intrinseche di alcuni Paesi (Arabia Saudita, Egitto, Turchia) nel poter ricoprire un ruolo sempre più incisivo, ha fatto nascere il concetto di Media Potenza che sta cambiando gli assetti geostrategici generando nuovi centri di equilibrio regionale.

Nonostante la nuova impostazione diplomatica di Teheran possa essere considerata, pur con un certo ottimismo, di successo, rimane la diffidenza di fondo degli altri Paesi che temono che una volta eclissatasi la potenza USA l’aggressività dell’Iran non sia più contrastabile. La presenza della Cina, partner critico dal punto di vista commerciale ed economico, e di una Russia in difficoltà non sono considerate alternative affidabili per garantire la sicurezza e l’equilibrio.

Questa situazione genera, da un parte, un atteggiamento ambiguo nei confronti degli USA, contraddistinto da aperture caute e ricerca del massimo risultato ai fini del conseguimento dei propri interessi, cercando di evitare una situazione di completa dipendenza/sudditanza diplomatico politica alla strategia di Washington.

Dall’altra, un’azione abbastanza spregiudicata nell’intraprendere soluzioni alternative, ricercando partnership e collaborazioni dirette sia verso il Sud Emergente (Global South) sia verso l’Unione Europea, identificando in essa quelle realtà politiche in grado di formulare visioni strategiche di ampia portata.

Il successo della strategia iraniana non è affatto scontato; in primo luogo, le preoccupazioni degli altri Stati non sono state di certo ridimensionate da questo nuovo corso della diplomazia, in quanto gli artigli di Teheran sono sempre più affilati.

In secondo luogo, anche se gli USA hanno visto decadere la loro influenza regionale, rimangono comunque l’unica potenza che l’Iran considera con rispetto e teme e di conseguenza sono ancora un elemento critico nell’equilibrio della Regione.

In terzo luogo, inoltre, anche ammettendo la scomparsa della presenza USA, l’Iran si troverebbe a confrontarsi con una Cina decisamente in ascesa e desiderosa di imporre la propria leadership in quella regione che rappresenta il trait d’union tra l’Asia e il Mediterraneo, dove è puntata la direttrice strategica della Road and Belt Initiative di Pechino.

Infine, anche se Israele è attraversato e scosso da una crisi costituzionale senza precedenti e sembra aver perso la lucidità diplomatico politica che ne ha caratterizzato la storia, le sue potenzialità non possono essere sottovalutate e l’esito di un eventuale conflitto, oltre a non essere affatto scontato per Teheran, altererebbe drammaticamente l’assetto dell’intera regione e potrebbe trasformarsi in un clamoroso insuccesso per la teocrazia iraniana.

Quindi, in sintesi, il nuovo corso della diplomazia dell’Iran rappresenta il tentativo di rendere meno ostili i Paesi dell’area mediorientale, mostrando una postura meno aggressiva e più incline a forme di collaborazione locale limitate, il cui fine ultimo è comunque quello di porre le condizioni per eliminare la presenza USA, che rappresenta l’ostacolo insormontabile per poter raggiungere quella leadership regionale che l’Iran insegue dalla rivoluzione del 1979.

La diplomazia persiana ha radici millenarie e l’Iran di oggi ha ereditato questa raffinatezza di pensiero, ma lo scenario non è solamente limitato allo scontro Iran vs. USA in quanto il palcoscenico adesso ospita nuovi protagonisti le cui aspirazioni geostrategiche sono altrettanto aggressive e di portata globale.

Ma questa complessa scenografia geopolitica è estremamente fluida e quindi c’è posto anche per altri protagonisti ed è qui che l’Europa potrebbe trovare le condizioni adatte a recitare un importante ruolo in questo Grande Gioco che è in atto per costruire il Nuovo Ordine Mondiale.

Mentre in Europa abbiamo reinventato la Guerra Fredda nell’illusione di fermare la storia, cullandoci nel decadente mito della superiorità della cultura occidentale, sorretti dalla presunzione di avere il diritto di imporre sanzioni a chiunque non condivida la nostra narrative, il mondo si è trasformato sotto i nostri occhi.

Mentre in Europa abbiamo reinventato la Guerra Fredda nell’illusione di fermare la storia, cullandoci nel decadente mito della superiorità della cultura occidentale, sorretti dalla presunzione di avere il diritto di imporre sanzioni a chiunque non condivida la nostra narrative, il mondo si è trasformato sotto i nostri occhi.

Mentre in Occidente ci auto illudiamo con una narrativa di “regime” unidirezionale e ingannevole che il conflitto ucraino rappresenti l’atto estremo dell’eterna lotta tra il Bene (noi Occidentali) e il Male (il resto del mondo che non la pensa come noi), non ci accorgiamo che la Cina sta ponendo le basi ideologiche del suo concetto di Ordine Mondiale in chiave dichiaratamente antioccidentale.

Mentre in Occidente ci auto illudiamo con una narrativa di “regime” unidirezionale e ingannevole che il conflitto ucraino rappresenti l’atto estremo dell’eterna lotta tra il Bene (noi Occidentali) e il Male (il resto del mondo che non la pensa come noi), non ci accorgiamo che la Cina sta ponendo le basi ideologiche del suo concetto di Ordine Mondiale in chiave dichiaratamente antioccidentale. Un anno fa la Turchia sembrava essere al margine della scena geopolitica internazionale, isolata diplomaticamente, aspramente criticata per la leadership di Erdogan, ininfluente nel complesso flusso delle relazioni che condizionano l’aerea mediorientale e mediterranea, priva di peso politico e quindi destinata ad assumere una posizione di paria internazionale.

Un anno fa la Turchia sembrava essere al margine della scena geopolitica internazionale, isolata diplomaticamente, aspramente criticata per la leadership di Erdogan, ininfluente nel complesso flusso delle relazioni che condizionano l’aerea mediorientale e mediterranea, priva di peso politico e quindi destinata ad assumere una posizione di paria internazionale. Se si esamina con attenzione una carta geografica della Russia appare evidente, anche all’occhio del neofita, che l’immensa estensione territoriale di questo paese è controbilanciata, con esito negativo, dalla pressoché assoluta mancanza di accesso diretto alle rotte commerciali oceaniche che costituiscono, da sempre, la base sulla quale si sviluppa e progredisce l’economia di un grande paese.

Se si esamina con attenzione una carta geografica della Russia appare evidente, anche all’occhio del neofita, che l’immensa estensione territoriale di questo paese è controbilanciata, con esito negativo, dalla pressoché assoluta mancanza di accesso diretto alle rotte commerciali oceaniche che costituiscono, da sempre, la base sulla quale si sviluppa e progredisce l’economia di un grande paese. La risposta negativa da parte degli Stati Arabi del Golfo o meglio la mancata adesione alle richieste americane di condanna della Russia, per l’invasione dell’Ucraina, ha posto l’accento sulle relazioni tra gli USA e i Paesi del Gulf Cooperation Council (GCC), evidenziando il crescente scetticismo che viene riservato al ruolo degli Stati Uniti quale tradizionale partner privilegiato nell’aerea.

La risposta negativa da parte degli Stati Arabi del Golfo o meglio la mancata adesione alle richieste americane di condanna della Russia, per l’invasione dell’Ucraina, ha posto l’accento sulle relazioni tra gli USA e i Paesi del Gulf Cooperation Council (GCC), evidenziando il crescente scetticismo che viene riservato al ruolo degli Stati Uniti quale tradizionale partner privilegiato nell’aerea.